Pour une femme privée d’utérus, porter un enfant était impensable il y a encore vingt ans. Aujourd’hui, la recherche sur la greffe permet à la science-fiction de devenir peu à peu réalité. D’ici quelques semaines, Déborah Berlioz, née sans utérus, devrait ainsi accoucher d’un deuxième enfant à l’hôpital Foch (Suresnes, Hauts-de-Seine).

Pour les femmes dépourvues de cette poche, non vitale, mais indispensable à la grossesse, c’est un immense espoir qui se lève. Car si la procréation médicalement assistée (PMA) a permis de prendre en charge l’infertilité masculine, les troubles de l’ovulation ou les pathologies qui concernent les trompes, les femmes atteintes d’infertilité utérine devaient jusqu’à présent se faire à l’idée de ne pas être enceintes. Seule alternative : l’adoption, un parcours compliqué, ou la gestation pour autrui (GPA), interdite en France.

Une femme sur 4 500 est atteinte, en France, du syndrome de Rokitansky (Mayer-Rokitansky-KüsterHauser, MRKH), une affection congénitale caractérisée par l’absence d’utérus et parfois une anomalie du vagin, soit une centaine de petites filles chaque année. « Ces femmes doivent faire le deuil de la maternité, et elles le vivent d’autant plus injustement qu’elles ont un appareil génital, leurs ovaires sont normaux, leur cycle hormonal est parfait – depuis l’hypophyse jusqu’à l’ovulation –, mais l’absence d’utérus est synonyme d’infertilité », souligne le professeur Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien à l’origine de la première greffe d’utérus en France, réalisée dans le cadre d’un protocole de recherche. En mars 2019, Déborah Berlioz avait reçu celui de sa mère. Une petite fille est née deux ans plus tard. Une double première en France. Une petite sœur est attendue d’ici quelques semaines. En septembre 2022, une autre greffe a eu lieu ; cette fois, la donneuse, âgée de 41 ans, était la sœur de la patiente.

Un exploit mondial

La voie a été ouverte par Mats Brännström, professeur de gynécologie obstétrique à l’hôpital de Göteborg (Suède). Son premier essai clinique aboutit à neuf greffes, entre 2012 et 2013. Deux ans plus tard, une femme de 35 ans donne naissance à un petit garçon grâce à l’utérus d’une amie de la famille, âgée à l’époque de 61 ans. Un exploit mondial, fruit de plus de quinze ans de recherches. L’équipe vient de terminer son troisième essai clinique, et la greffe d’utérus devrait passer en soins courants cette année.

Tout démarre en 1998. A l’époque, Mats Brännström s’envole pour Adélaïde (Australie). Il vient d’obtenir une bourse de recherche en chirurgie gynécologique et oncologique. Mais une rencontre va changer sa trajectoire. « Je devais annoncer à une jeune femme d’une vingtaine d’années que l’hystérectomie [ablation de l’utérus] qu’elle allait subir l’empêcherait d’avoir un enfant, se souvientil. Elle m’a répondu : “J’ai la solution : vous pouvez me transplanter l’utérus de ma mère.” Honnêtement, je n’avais jamais pensé à cette éventualité. »

De retour en Suède, il se lance dans ce projet un peu fou. Alors qu’il pense être le seul à s’intéresser à cette intervention, l’Arabie saoudite annonce, en 2002, avoir transplanté un utérus à partir d’une donneuse vivante. La surprise est d’autant plus grande que la transplantation est réalisée sans préalable expérimental. Elle se soldera par un échec : au 99e jour, l’utérus nécrosé doit être retiré. Mats Brännström avance, lui, pas à pas. Et commence ses travaux sur les souris : en 2003, des souriceaux naissent après une telle greffe. L’équipe réitère l’expérience sur des truies, des brebis, et enfin des babouins en 2008. Quatre ans plus tard, un premier essai clinique de transplantations utérines est réalisé pour huit femmes atteintes de MRKH et une qui avait dû subir une hystérectomie pour un cancer du col de l’utérus. Il n’y aura que deux rejets.

Depuis, les programmes se sont multipliés dans le monde, en Europe (Italie, Allemagne, République tchèque, Serbie…), aux Etats-Unis, Brésil et Mexique ou encore en Chine, Australie, Corée du Sud… Au total, plus de 90 greffes utérines ont été réalisées, dont 75 % avec un greffon de donneuses vivantes (mère, sœur ou amie proche), et plus de 50 enfants sont nés. A eux seuls, les Etats-Unis et la Suède comptabilisent plus de 50 greffes.

Au total, plus de 90 greffes utérines ont été réalisées, dont 75 % avec un greffon de donneuses vivantes (mère, sœur ou amie proche), et plus de 50 enfants sont nés

En France, longtemps l’équipe du docteur Tristan Gauthier, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, a été la plus avancée. La particularité des recherches de son équipe se porte sur les donneuses en état de mort cérébrale, comme pour un don d’organe classique. Un travail préalable est réalisé sur la brebis. Puis, plusieurs utérus sont prélevés sur des femmes en état de mort cérébrale. Des receveuses sont sélectionnées. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) autorise le CHU à procéder à un essai clinique en 2015. Mais le projet sera stoppé par l’institution pour « des raisons organisationnelles, mais aussi un manque d’adhésion locale », selon un proche du dossier.

A l’hôpital Foch, le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique, y réfléchit également. Son service reçoit des patientes atteintes de MRKH, mais aussi des jeunes femmes souffrant de dysphorie de genre. « D’un côté, j’avais des femmes auxquelles j’annonçais qu’elles ne porteraient jamais d’enfants, et je voyais leur souffrance. De l’autre, j’opérais des femmes de 25 ans qui voulaient changer de sexe et auxquelles je retirais l’utérus. Je me retrouvais avec des organes sains qui ne servaient plus et une souffrance à laquelle je ne pouvais répondre », raconte-t-il. « Et puis, se souvient René Frydman, spécialiste reconnu de la médecine de la reproduction, qui avait rejoint Foch en 2011, nous avions fait un petit sondage pour savoir ce qu’elles pensaient de faire un don de leur utérus retiré pour la transition. Elles étaient hyper enthousiastes. »

Les instances médicales font comprendre à Jean-Marc Ayoubi qu’il n’aura jamais les autorisations s’il mélange le traitement des transgenres et les greffes d’utérus. « On a très vite vu qu’on allait être accusés de pousser à l’hystérectomie, à tort évidemment », dit René Frydman. Le projet est revu, une autorisation est donnée en mars 2017 pour dix greffes avec donneuses vivantes pour des patientes atteintes de MRKH. L’équipe de Jean-Marc Ayoubi travaille étroitement avec son homologue suédois. Elle se rend régulièrement à Göteborg pour assister aux interventions sur la brebis, monte un laboratoire de chirurgie expérimentale avec l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et travaille sur l’autotransplantation sur cet animal.

Une longue réflexion

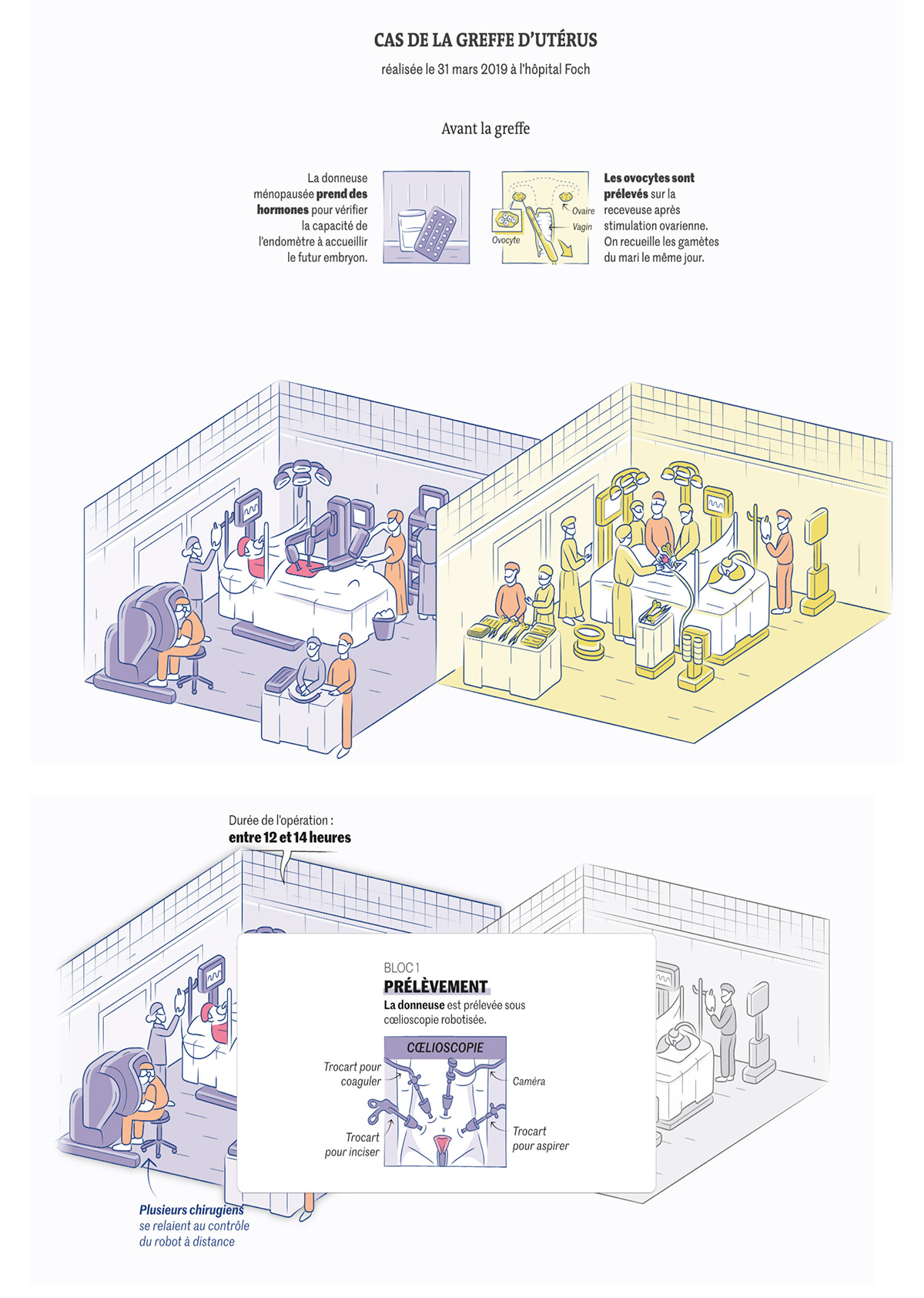

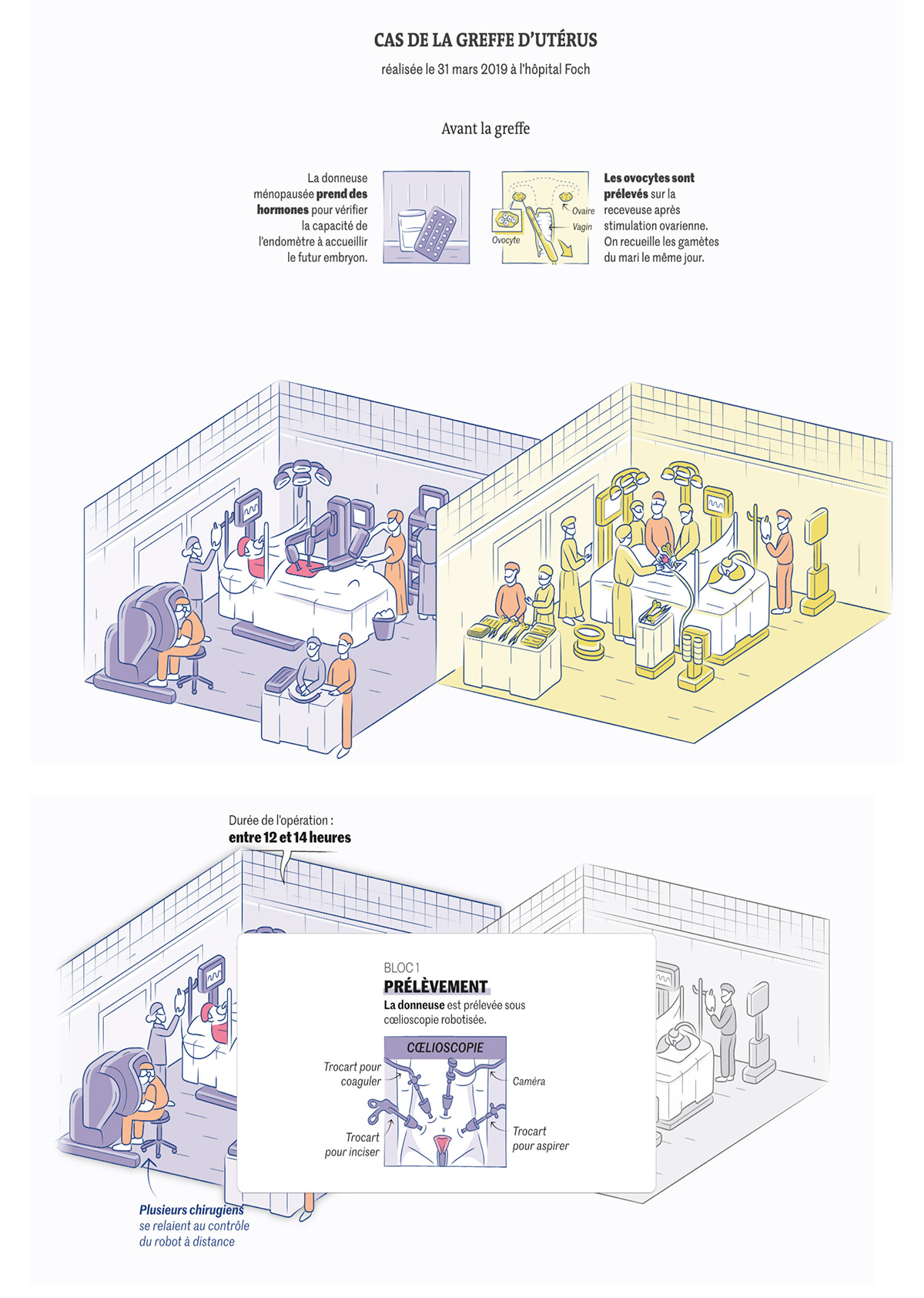

Le 31 mars 2019, lorsque la première greffe sur une femme est réalisée, Mats Brännström est présent pour épauler l’équipe française. « Nous avons commencé en 2009 et mis neuf ans pour avoir toutes les autorisations, c’est long », explique Jean-Marc Ayoubi, même s’il reconnaît que « la réflexion est nécessaire dans un domaine aussi innovant ». Au CHU de Rennes, le professeur Vincent Lavoué ne dit pas autre chose. Ce gynécologue obstétricien spécialisé dans la chirurgie oncologique croise les doigts. D’ici la fin du mois de janvier, il va déposer son dossier à l’ANSM. Lorsqu’on le rencontre fin décembre dans son bureau, il ne cache pas son impatience. Cela fait six ans qu’il travaille sur cette intervention et a obtenu un financement au programme hospitalier de recherche clinique à hauteur de 1,45 million d’euros pour réaliser seize transplantations utérines – huit de donneuses vivantes et huit de donneuses en état de mort cérébrale.

« L’objectif de notre recherche clinique est de comparer les issues de grossesse en fonction des donneuses et d’étudier les meilleures stratégies », précise-t-il. Vincent Lavoué espère obtenir l’autorisation avant l’été 2023, ouvrir l’essai en septembre afin d’évaluer les patientes, et réaliser sa première greffe en 2024. Il se dit prêt techniquement. Une collaboration est aussi envisagée avec l’équipe du CHU de Limoges. « Nous travaillons avec l’INRA et l’Inserm sur le modèle porcin depuis 2015. Et nous avons déjà prélevé quatre utérus sur des donneuses décédées et rencontré une quarantaine de patientes. » Fanny (qui a requis l’anonymat) espère être parmi les sélectionnées. Elle est atteinte d’un syndrome de Rokitansky. Agée de 33 ans, elle avait d’abord frappé à la porte de l’hôpital Foch, mais sa mère ne pouvait pas être sa donneuse. La jeune femme fait conserver ses ovocytes, et son conjoint a fait un spermogramme. « On a l’impression d’avancer, même si on est conscients du chemin à parcourir », dit-elle.

Donneuse et receveuse, la sélection est drastique pour espérer réaliser une greffe. « Vous éliminez huit femmes sur dix », affirme Jean-Marc Ayoubi. Et d’énumérer les critères d’exclusion pour la donneuse : avoir accouché par césarienne, avoir un polype ou un fibrome, des comorbidités notamment cardiovasculaires, être fumeuse… Enfin, elle doit être âgée de plus de 40 ans et de moins de 64 ans, l’utérus étant un organe qui vieillit peu. Quant à la receveuse, elle doit être en très bonne santé, âgée de 25 à 38 ans, et disposer d’une bonne réserve ovarienne. Le conjoint n’est pas épargné : son spermogramme doit être optimal. « Lors de notre sélection, nous avons eu quatre conjoints dont le sperme n’était pas de bonne qualité. Or, l’objectif de la greffe d’utérus, c’est d’avoir une grossesse. Cela signifie que si nous n’avons pas de chances d’en obtenir une, nous ne faisons pas la greffe. »

L’avantage de recourir à la mère comme donneuse est d’augmenter les chances de compatibilité tissulaire, ce qui évite les risques de rejet de la greffe

L’avantage de recourir à la mère comme donneuse est d’augmenter les chances de compatibilité tissulaire, ce qui évite les risques de rejet de la greffe. La particularité de cette transplantation est d’être temporaire : au bout de cinq ans et d’un ou deux enfants, l’utérus est retiré. Cela évitera à la receveuse de prendre un traitement classique immunosuppresseur, comme c’est le cas de toutes les greffes, tout au long de sa vie.

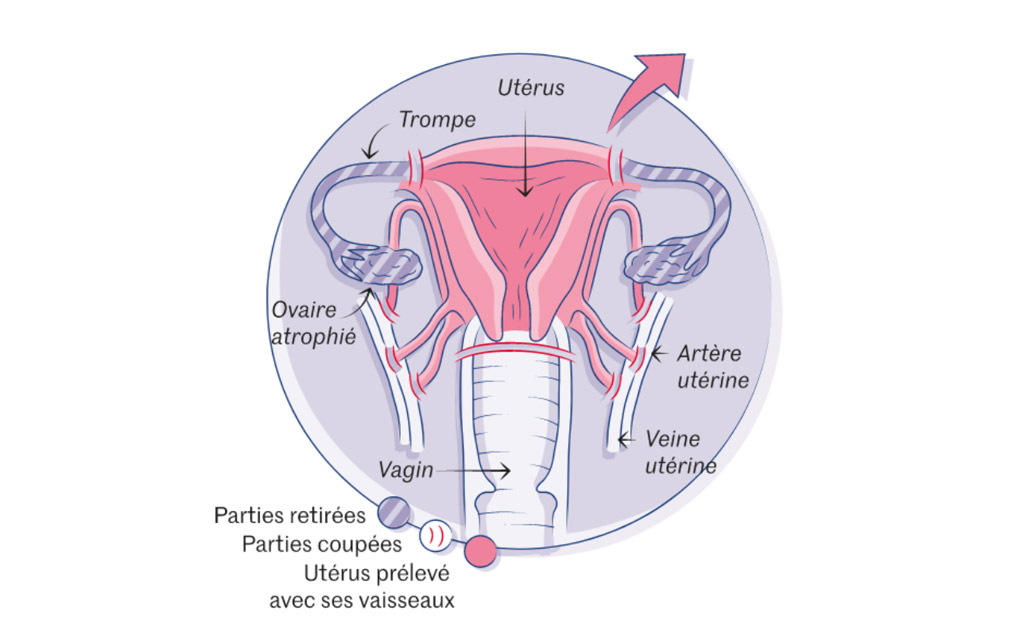

Pour cette intervention, l’hôpital Foch a développé une technique opératoire qui permet de prélever par chirurgie robotique mini-invasive. L’intervention n’en demeure pas moins longue et difficile. « Greffer un utérus est délicat en raison de la position anatomique particulièrement profonde de l’organe, qui le rend peu accessible. En outre, les vaisseaux à manipuler sont très fins », énonce Jean-Marc Ayoubi. « Il faut préserver une vascularisation utérine suffisamment longue pour greffer ensuite », ajoute Vincent Lavoué. Dans le cas de l’utérus, il y a deux artères et deux veines de chaque côté, et il faut raccorder le col de l’utérus au vagin de la patiente. Une fois transplanté, on vérifie que le sang passe dans les petits vaisseaux grâce à un écho-Doppler. « Quand on entend un son sourd qui fait boum, boum, boum, cela signifie que ce sang circule. C’est gagné ! », raconte Jean-Marc Ayoubi.

Selon les bilans dressés par plusieurs équipes dans le monde, la greffe d’utérus est plutôt un succès, même si 20 % de complications ont été rapportées sur les donneuses. « Ce sont des complications classiques [saignements, infections…] que l’on sait gérer, mais ça reste une complication pour une patiente qui n’est pas malade », souligne Vincent Lavoué. Le 6 juillet 2022, des experts de trois centres américains (Baylor University Medical Center, Texas, clinique de Cleveland, Ohio, et université de Pennsylvanie, Philadelphie) qui ont réalisé 31 greffes sur des femmes MRKH entre 2016 et 2021 ont dressé, dans la revue JAMA Surgery, le bilan de cinq ans de greffes utérines. Le taux de survie du greffon à un an était de 74 %. Sur ces 23 femmes, 19 ont donné naissance à 21 enfants, soit un taux de naissance de 83 %. L’âge gestationnel était de trente-six semaines et six jours – de trente à trente-huit semaines – , avec un poids médian du bébé de 2,86 kilos – de 1,31 à 3,94 kilos. « Les données agrégées des centres américains prouvent l’innocuité de la transplantation utérine pour les receveuses, les donneuses vivantes et les enfants », ont conclu ces experts.

Mats Brännström se réjouit également d’un bon taux de réussite, tant pour la greffe que pour la probabilité d’une grossesse, qui n’est pas, selon lui, différent du taux de réussite des traitements de fécondation in vitro en général. Sur le plan psychologique, il note aussi qu’« après quatre ans, ni les receveuses ni les donneuses ne présentaient des niveaux d’anxiété ou de dépression nécessitant un traitement ». Les enfants sont en bonne santé, même si le risque de prématurité est élevé à cause du traitement immunosuppresseur, qui engendre souvent une prééclampsie – hypertension – chez la femme enceinte.

Reste à savoir si cette intervention répondra à toutes les demandes. « La probabilité qu’il y ait dans une même famille une patiente sans utérus et une donneuse possible reste rare », estime Vincent Lavoué. Et avec une donneuse décédée ? « Il est bien trop tôt pour le dire, répond François Kerbaul, directeur national du prélèvement et de la greffe organes et tissus à l’Agence de biomédecine. La moyenne d’âge des donneurs, tous organes confondus, en état de mort cérébrale est actuellement de 57 ans, 40 % ont plus de 65 ans. »

Une fois l’essai clinique terminé à l’hôpital Foch, le protocole de recherche sera évalué. « Si les risques sont acceptables et les bénéfices reconnus, cela passera en protocole de soins courants », anticipe JeanMarc Ayoubi. Au Comité consultatif national d’éthique, le groupe de travail permanent « Procréation » mène actuellement une réflexion sur le sujet. A l’issue de cette première étape, il s’autosaisira ou pas. En attendant, une troisième patiente a été sélectionnée à l’hôpital Foch. Une greffe est prévue d’ici quelques mois.